| TOP PAGE |

| PROGRAM DESIGN |

3.png) |

|

近年、オリンピックにおけるメダル獲得数の減少等に示されるように、わが国の国際競技力は世界各国と比較して低下をたどっているのが現状である。

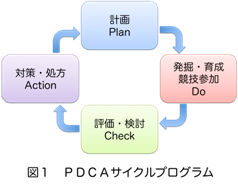

一方では、国際レベルでの大会において、競技種目を問わず参加選手が低年齢化する傾向が見られており、この低年齢化を子供の発育発達や人間形成、さらには競技の安全性などにおいて問題視する声もあるのが現状である。しかしながら、スポーツを通して、これら低年齢化に伴う諸問題を単なる問題点として取り扱うのではなく、教育を通してそれらの諸問題を排除していくことこそが重要であると考える。 先にも述べたが、競技力向上のためには、若手の発掘、つまりはタレントを発掘し、いかに育成していくかということは非常に重要であるといえ、まさに、ユースオリンピックを若手の発掘・育成と一致すると考えている。 現在、JOCをはじめ各地域の体育協会や広域スポーツ団体が、将来に向けたタレント発掘事業を展開しているが、選手の発掘から育成、さらにオリンピック選手の輩出には、まだまだ長い時間を要し、かつ多くの課題が残っているのが現状であると考える。つまりは、対象としているのは10歳~15歳の小・中学生であり、有望な子供は発掘するものの、16歳〜22歳の高校・大学生の年代の若者に対しての将来的な展望に立った育成の体制を含めた取り組みは模索状態にあるものと思われる。競技種目によっては、16歳~22歳ですでにGolden Ageにかかる種目もあり、競技種目ごとのこれらの関連をふまえた取り組みを行う必要性は高いと考える。 一方、国内での学校教育の現場においても、文部科学省が21世紀における子供のおかれている現状や将来への不安・期待などから、学習指導要領の改訂を行うなど着々と取り組みが進められている。例えば、21世紀は,知識基盤社会やグローバル化の時代であると言われており、知識そのものや人材をめぐる国際的競争が高まると同時に、国際協力の必要性が高まると考えられる。このような状況において、確かな学力、豊かな心、健やかな体の調和を重視する、いわゆる「生きる力」を育むことの重要性が強く主張されている。 さらには、OECD(経済協力開発機構)のPISA調査など各種の調査からは、我が国の児童生徒については、例えば、 このため、文部科学省においては、知育・徳育・体育のバランス、基本的な知能・技能、思考力、判断力、表現力および学習意欲をはぐくむことを重視した法律の制定や各種教育プログラムの取り組みがなされている。 また、知育、徳育および体育の他に、近年、食育も非常に重要視されている。この食育は、まさに「生きる力」には必要不可欠であり、知育、徳育および体育の基礎となる部分である。特に、子供の頃からの食育を通して、食に関する様々な問題を理解し、解決できる能力を身につけさせることが大切である。 次に、我々のこれまでの実践的活動や経験的推測から考えると、グローバル社会あるいは情報社会といわれる昨今、忘れてはならない、あるいは必ず必要なことがある。それは、地元・地域・地場との連携である。身近な所に連携が構築されることにより、そこに携わる誰もが共有・共感を持ち、より良い効果的な取り組みに発展していくものと考える。 このような国内外の背景を踏まえ、我々は仙台大学のスケルトン競技におけるノウハウや専門的知識や施設、さらには教育プログラムを活用し、2012年のユースオリンピックのスケルトン競技に選手を輩出することを目的に、地域密着型のPDCAサイクルによるタレント発掘・育成・評価プログラムを実践する。 また、国内におけるJOCを含めたスポーツ団体が抱えるタレント発掘事業に関する将来的な展望を考慮し、JOCあるいは各地の広域スポーツ団体等で行っているタレント発掘事業との連携や展開の方向性や取り組みについても模索する。

|